当蝗灾来袭,铺天盖地的蝗虫能在短时间内啃食大片农田,给粮食安全带来毁灭性威胁。这些看似不起眼的昆虫,究竟是如何“呼朋引伴”,从零散个体聚集成破坏力惊人的蝗群?答案或许藏在一种看不见的“化学信号”里。

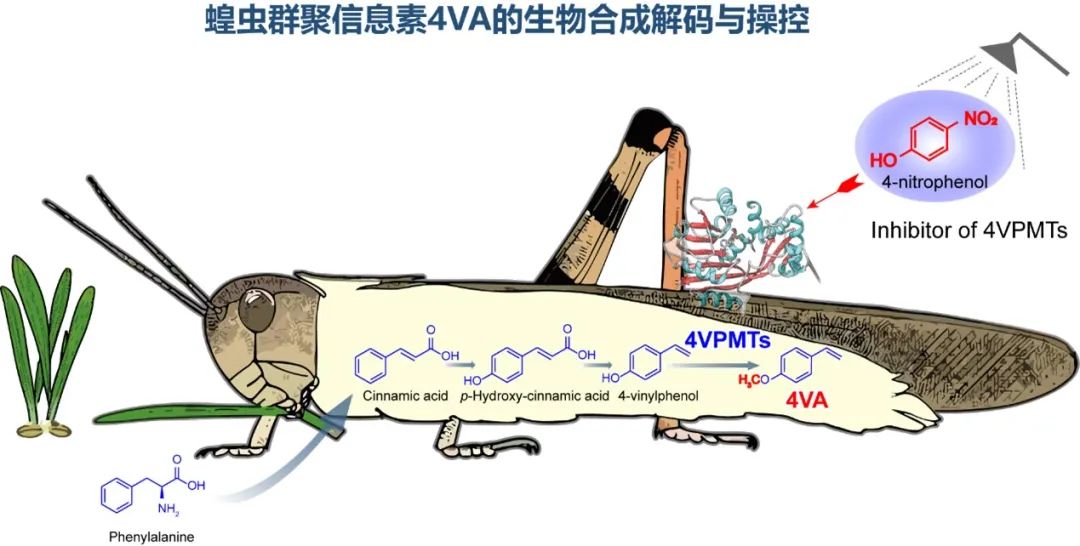

北京时间 2025 年 6 月 26 日,国际顶级期刊《Nature》在线发表了北京大学雷晓光团队与中国科学院动物研究所康乐团队的合作成果。这项研究首次完整解析了蝗虫群聚信息素 4 - 乙烯基苯甲醚(4VA)的生物合成通路,不仅找到了调控蝗虫聚集的 “分子开关”,还开发出能精准阻断这一过程的小分子抑制剂,为从根源上防控蝗灾提供了全新的绿色方案。

蝗虫聚集的“化学密码”:4VA 的神秘身世

昆虫之间的“通讯” 往往依赖信息素 —— 这些由昆虫分泌的微量化学物质,就像无形的 “语言”,调控着求偶、觅食、聚集等关键行为。对于蝗虫而言,群聚信息素是它们从散居到群居、最终形成蝗灾的核心 “信号”。

早在 2020 年,康乐团队就已在《Nature》发文,首次证实 4 - 乙烯基苯甲醚(4VA)是飞蝗的群聚信息素。但一个关键问题始终未解:4VA 是如何在蝗虫体内合成的?为何只有群居蝗虫能产生它?

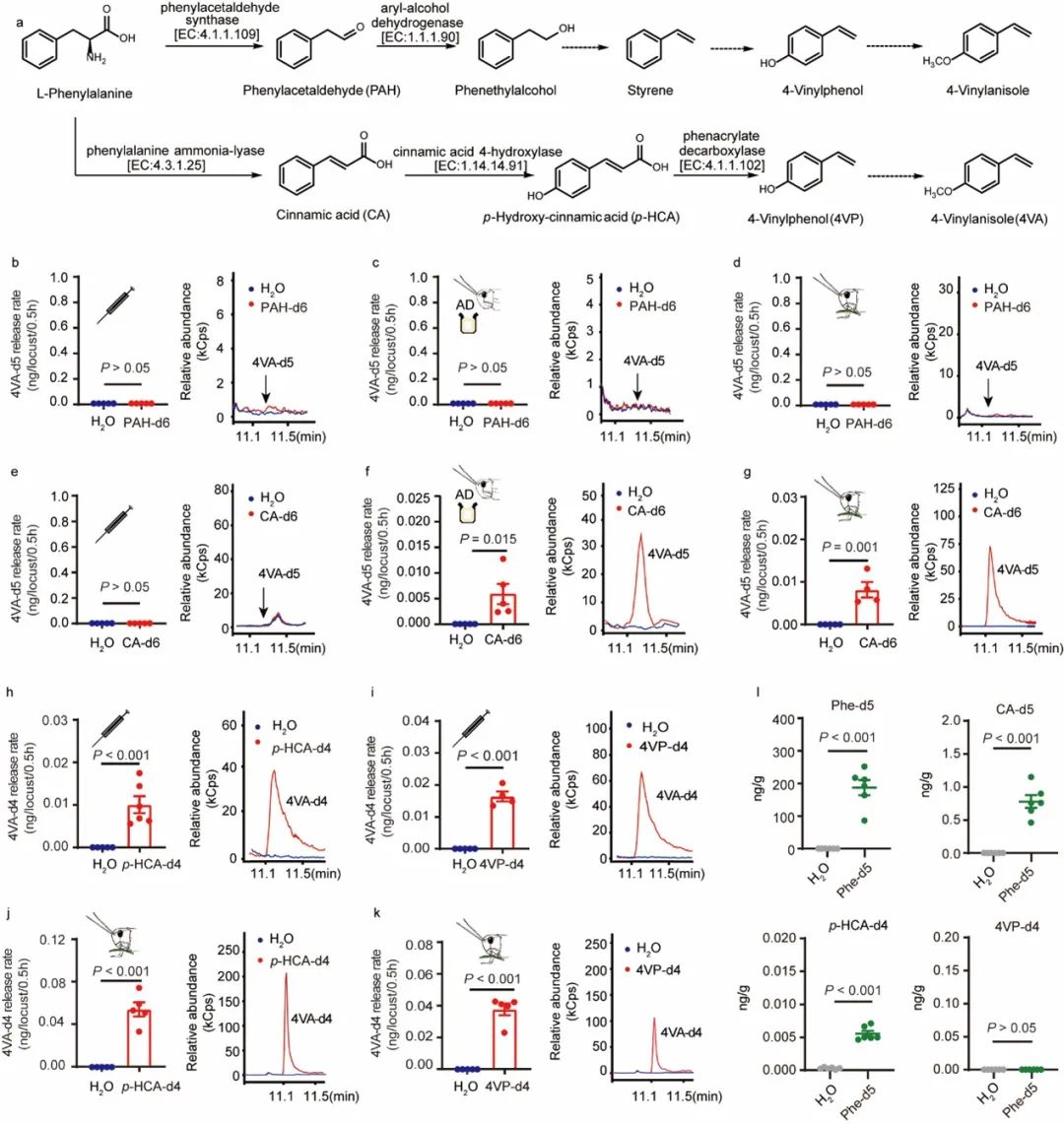

为解开这个谜团,康乐团队与长期深耕天然产物生物合成研究的雷晓光团队展开合作。他们发现,蝗虫合成 4VA 的 “原料” 竟来自植物 —— 具体来说,是植物中的苯丙氨酸。经过一系列实验验证,团队最终勾勒出 4VA 的完整 “诞生路线”:苯丙氨酸(Phe)→肉桂酸(CA)→对羟基肉桂酸(p-HCA)→4 - 乙烯基苯酚(4VP)→4VA

更巧妙的是,蝗虫还能直接从植物中“偷师”,快速获取苯丙氨酸、肉桂酸等中间产物,只需专注完成最后两步转化(4VP→4VA),就能高效合成群聚信号。这是一种极其节省能量的生存策略!

调控聚集的“分子开关”:两个关键酶的发现

既然散居和群居蝗虫都能获取前面的中间产物,为何只有群居蝗虫能产生 4VA?研究团队发现,关键差异藏在最后一步 ——4VP 到 4VA 的转化过程。

通过体内干扰和体外酶活检测,他们锁定了两个“操盘手”:甲基转移酶 4VPMT1 和 4VPMT2。这两种酶能催化 4VP 的甲基化反应,最终生成 4VA。更重要的是,它们的活性与蝗虫种群密度 “挂钩”:种群越密集,这两种酶的表达量越高,4VA 的合成和释放也越多,形成 “越聚越多” 的正反馈。

实验显示,当用 RNAi 技术同时 “沉默” 这两种酶后,群居蝗虫的 4VA 释放量大幅下降,甚至会 “改邪归正”,表现出散居行为。这意味着,4VPMT1 和 4VPMT2 是调控蝗虫群聚的关键 “开关”。

精准“断联”:小分子抑制剂让蝗虫 “各奔东西”

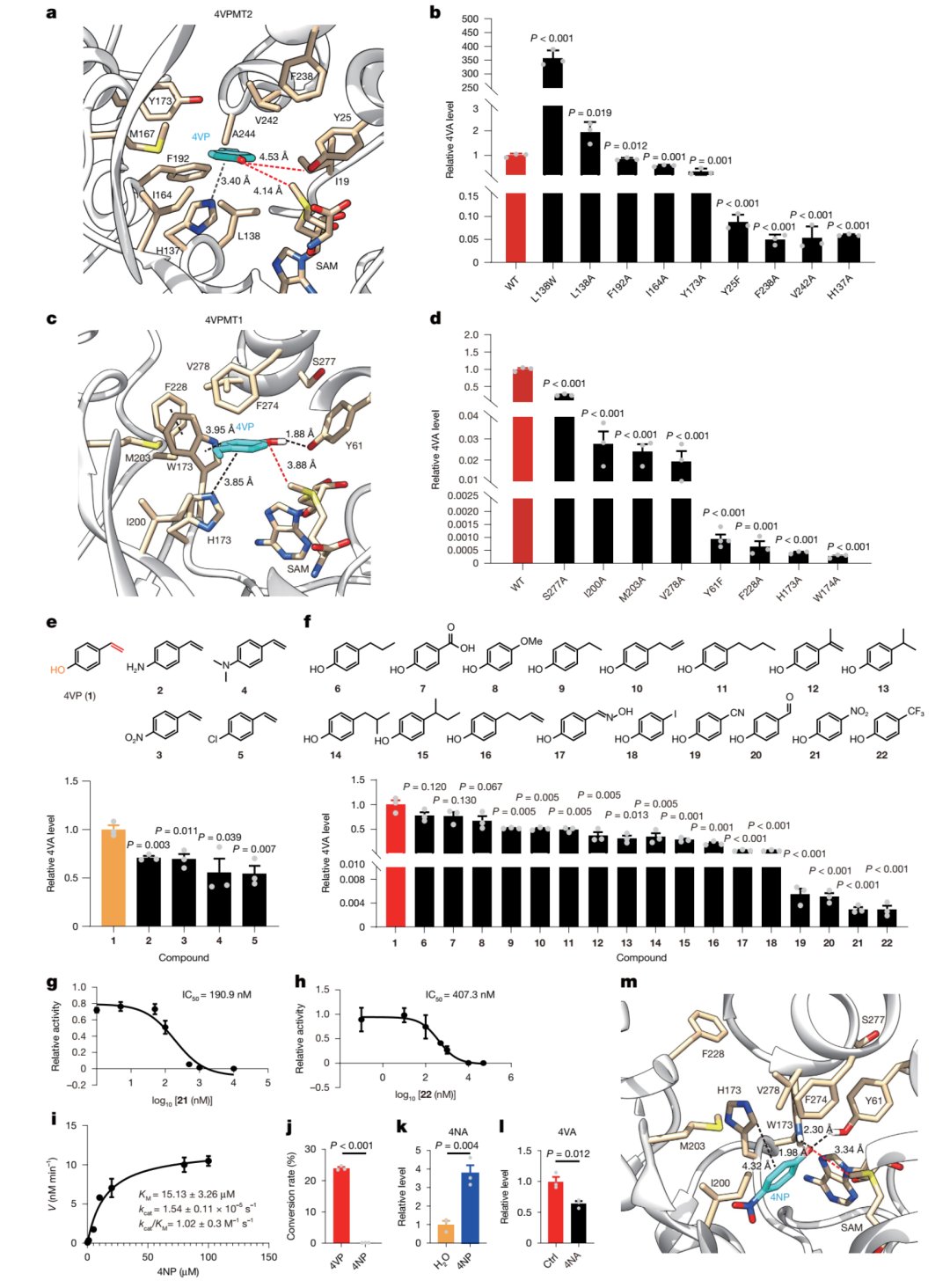

找到了“开关”,如何精准调控?团队进一步解析了 4VPMT2 与底物结合的晶体结构,发现酶与底物之间通过特定的分子相互作用(如 Pi-Pi 相互作用、氢键)紧密结合。基于这一结构,他们设计并筛选出数十种小分子化合物,最终发现 4 - 硝基苯酚(4NP)能高效抑制这两种酶的活性。

体外实验显示,4NP 只需极低浓度就能阻断 4VA 的合成;体内实验更令人振奋:给群居蝗虫注射或喂食 4NP 后,它们释放的 4VA 显著减少,群聚行为明显减弱,甚至散居蝗虫在 “群聚诱导” 下也能保持独立状态。

更关键的是,4NP 对蝗虫的特异性极强,不会干扰其他生物的代谢通路,堪称 “精准制导” 的调控工具。

从实验室到田间:绿色防控的新革命

这项研究的意义远超基础科学突破。传统蝗灾防控依赖化学农药,不仅污染环境,还可能误伤益虫、破坏生态平衡。而通过调控信息素合成通路来干预蝗虫行为,相当于“切断” 它们的 “通讯信号”,从根源上阻止群聚,实现 “绿色防控”。 正如研究团队所言,这一成果不仅揭示了昆虫化学通讯的分子机制,更开辟了一条全新的害虫防控路径—— 从 “杀死害虫” 到 “调控行为”,推动农业防控模式向精准化、生态友好型升级。

未来,基于这一机制开发的抑制剂有望应用于田间,为保障粮食安全、守护生态环境提供强大的技术支撑。当蝗虫再也“呼朋引伴”,蝗灾的威胁或将成为历史!

来源:Nature