长久以来,受损油画的修复依赖手工填色,过程极为耗时费力。一幅画中常存在数千个微小区域需单独处理,传统修复方式往往要耗费数周甚至十多年时间,成本高昂,致使70%的馆藏受损画作因修复负担而被束之高阁,无缘公众视野。在这一背景下,麻省理工学院机械工程专业Alex Kachkine开发出一种利用人工智能的修复技术,实现了将数字修复效果直接应用于原始画作,成果在2025年6月11日发表于期刊《Nature》。

Alex Kachkine以一幅严重受损的15 世纪油画为实验对象,开启了整个修复流程。首先,运用传统工艺对该油画进行清洁,去除过往多次修复中积累的多余覆盖性补笔,因为这幅近600 年历史的画作历经多次修复,大量补笔掩盖了原始画面,只有清理掉这些才能显露出真正需要修复的部分。

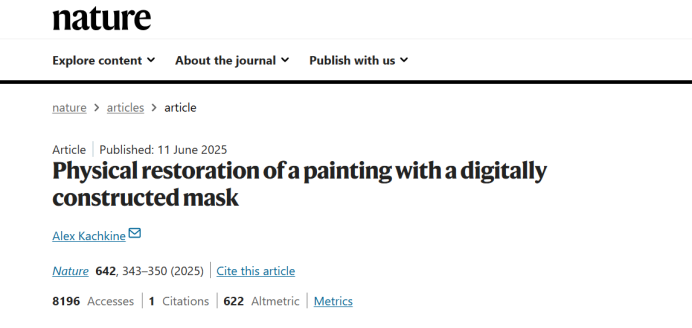

清洁完毕后,对画作进行高清扫描,针对颜料剥落、开裂等区域的数据,利用现有的人工智能算法进行深入分析,进而生成画作原始状态的虚拟复原图。之后,Alex Kachkine自主开发软件,精确绘制出原画中需要修复区域的地图,同时明确标注出与数字修复版本相匹配的准确颜色信息。通过这一软件,自动识别出了5,612 处需要修复的区域。

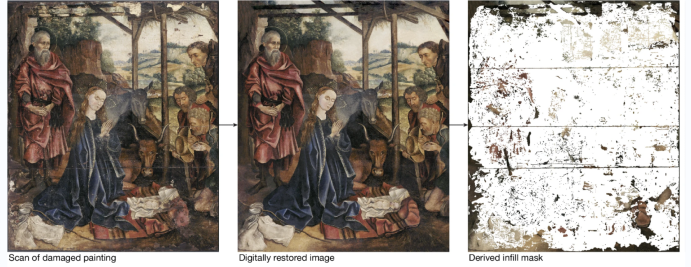

接下来,借助高保真商用喷墨设备,将上述数字地图转化为实体的双层掩膜,并印刷在超薄透明的聚合物薄膜上。其中一层以所需的准确颜色在相应位置进行打印,另一层则为白色基底。正如Alex Kachkine所说:“为了完全再现色彩,需要白色和彩色墨水才能获得完整的光谱。”这两层掩膜共同作用,实现了对色彩的精准还原。在实际操作中,运用这一技术,总共采用了57,314种不同颜色来填补画作中的缺损区域。

完成掩膜制作后,手工将双层薄膜与画作仔细对齐,并通过喷涂传统清漆进行固定。值得一提的是,该掩膜采用可溶材料制成,若后续有需要,能够使用专业溶剂无损去除,不会对原始画作造成任何损害,同时数字掩膜文件会被永久保存,作为详尽的修复档案。

令人惊叹的是,应用这项新技术,对这幅15 世纪油画的整个修复流程仅仅耗时3.5 小时。据Alex Kachkine估算,与传统修复方法相比,效率提升了约66 倍。这种方法不仅极大地提高了修复效率,还通过数字化掩膜设计与修复模拟,让修复师能够提前预见修复效果;掩膜构建的可调参数设置,实现了修复精度与灵活性的良好平衡,避免了手工修复中常出现的决策不确定性;而数字掩膜档案的留存,更是为后续的文物保护工作提供了精确的修复溯源依据。

不过,这一技术也存在一定局限性,例如膜与画作之间的微气候可能因湿气或挥发性化学物质导致缓慢损害,目前仅适用于平整的油画,对于笔触厚重的画作可能出现贴合或移除困难等问题。Alex Kachkine强调,若推广该技术,文物保护专家的全程参与必不可少,以此确保修复效果契合艺术家的原初风格。这一成果为全球博物馆中积压的大量受损文物带来了高效修复的曙光,推动文物修复技术从传统手工时代大步迈向智能化阶段。

来源:Nature