编者按

2002年12月,在周光召、路甬祥等院士专家的倡议下,中国科学院联合中宣部、教育部、科技部、中国工程院、中国科协等单位共同发起“科学与中国”院士专家巡讲活动。2023年7月20日,习近平总书记给“科学与中国”院士专家代表回信,对科技工作者支持和参与科普事业提出殷切期望。同年9月2日,“科学与中国”组委会发布了“千名院士·千场科普”倡议,启动“千名院士·千场科普”行动,开启了“科学与中国”再出发的新征程。2024年7月20日,在习近平总书记给“科学与中国”院士专家代表回信一周年之际,由“科学与中国”组委会主办的“科学与中国”科普工作座谈会在京举办,两院院士、“科学与中国”组委会成员单位和部分科学普及与科学教育领域专家学者应邀出席,并发表了重要观点。本刊“科学教育大家谈”栏目编发其中的部分内容,以飨读者。

作者简介

汪景琇,中国科学院院士,中国科学院国家天文台研究员。

习近平总书记在给“科学与中国”院士专家代表的回信中指出,“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作”,概括了科普工作的重要性和意义。

1989年,我第一次做科普。当时太阳活动频繁而激烈,公众对太阳增长的紫外辐射是否会影响日常生活心存疑虑。《北京日报》要我对这个问题做个回答。我自己并不大懂,找了当时能查到的资料并把我的理解在报上连载了两篇短文,介绍了可能的影响和如何防护的措施。我关于太阳的科普工作,从此之后就没有断过。

近年来,因为在中国科学院大学任教,我有更多的机会到湖南、湖北、云南等省份的中学名校进行招生宣传工作和作科普报告。我所做的努力是把太阳和天文学研究的前沿带给同学们,让同学们知道国内外的学者在想什么、做什么、在往哪里努力。我带给同学们的大多是学者们前沿研究的内容,包括新的观测的图像、视频和可供思考的结果。学生们对科学的兴趣、对前沿探索的领悟和对我国相关研究的关注,对我是很大的鼓励。通过把学生们引入前沿领域,让他们更多地学习什么是科学研究、怎么样做科研、怎么样冲向前沿、怎么真正为国家科学进步作出贡献。

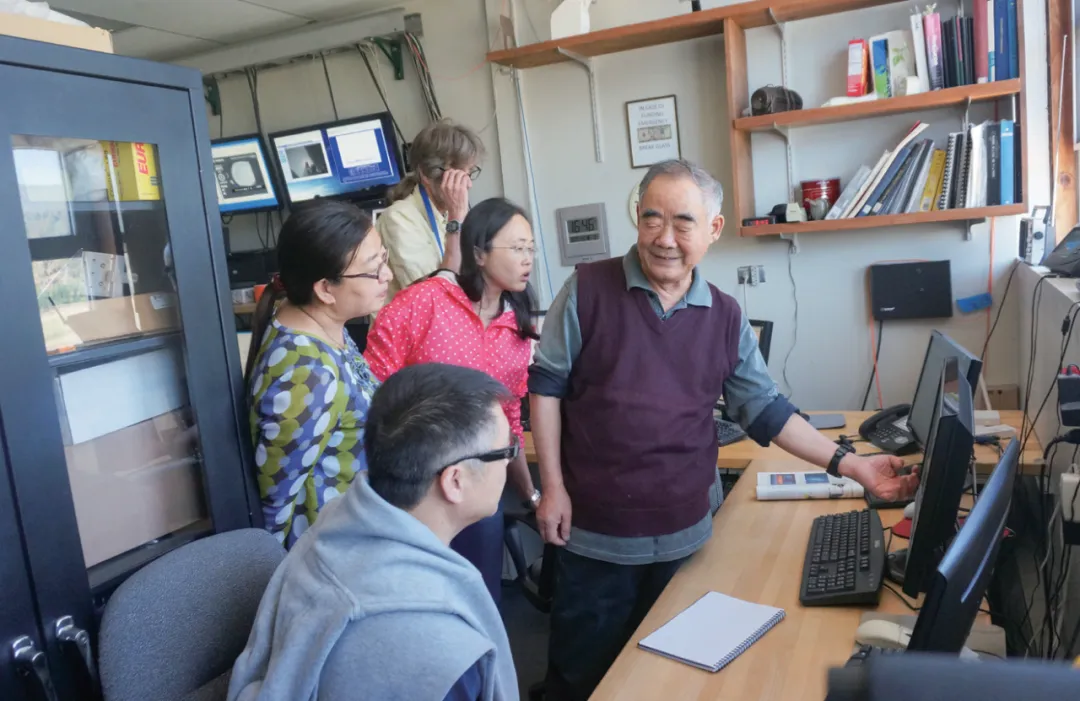

2016年在美国大熊湖太阳天文台观测

由我的导师天文学家王绶琯先生和60位国内著名学者发起组织的青少年科研实践活动——北京青少年科技俱乐部,是一项通过“个性化”的科普和科学教育,在业已显露出科学志趣和禀赋的高中学生中培养和发现科学上可造之材的创举。该项目组织有志于科学的优秀高中学生,利用课余和假期,到中国科学院或各大高校的优秀科研团队中,进行时间跨度平均一年的科研实践。通过对一个科研项目的“考察”和项目中一个课题的“实习”,帮助学生探究和体验主导科研过程的科学思想和实现科研过程的科学方法。科研实践结束后,要对每位同学进行“个性化”的评议。王绶琯先生亲自设计了评议的过程和要求,王绶琯、王志珍、王乃彦、郑哲敏、匡廷云、林群、刘德培、张学敏等20多位院士和近百位领先学者,先后参加了对学生的评议。

20多年来,春华秋实,学生们完成了760多篇研究论文和370多篇心得体会。这些研究中,有对λ噬菌体DNA复制起始的转录激活的研究,有通过FAST天眼对漩涡星系中性氢观测探究暗物质存在的可能性的研究,有对虎皮鹦鹉对不同音乐和声音反应的动物行为学研究,有对香蕉过敏源的快速检测研究等。最近,我看到大屿中学学生对不同地区土壤生物降解塑料能力有效性的探究,还注意到学生们进行公众对国家休假制度的认知及观点调查研究等。也许,这些研究只是初步的尝试,但我看到的,是同学们对科学问题的兴趣和追索,是科学精神和科学方法开始成为同学们判断和思考问题的习惯。正像一位叫李逸青的同学说的,“参加科技俱乐部是我极大的幸运,这是有志于科学的新秀成长的沃土,更是学业繁忙的高中生从书卷里抬起头时,揽入怀中的微风与星辰”。参与科学实践活动的同学们,表现出对前沿科技的敏感、强烈的求知欲望和执着的探索精神。部分同学在导师的辛勤指导下,已经能够在重要前沿科技领域展现原始创新能力,开始以勤奋努力和创造性的工作为科技强国建设作出自己的贡献。

汪景琇院士与中学生交流

扎耶德可持续发展奖是阿联酋开创性的全球奖项,旨在表彰和奖励具有影响力、创新性和感召力的可持续解决方案的中小型企业、非营利组织和国际中学。北京市第三十五中学国际部高三年级的唐樱溪同学以自己的创新力和实际行动引领着一场绿色革命。他凭借光伏发电玻璃项目,成为2023年扎耶德可持续发展奖亚太地区高中组的获奖者,是15年来首次获此殊荣的中国高中生。中国人民大学附属中学高二年级的李昱泽同学在清华大学物理系孙文博老师的指导下,开展了一系列物理学、实验技术、数值模拟方法、工程实践应用方面的综合学习研究,其中温室建筑隔热材料性能研究的相关成果,发表在了材料科学领域国际著名期刊Polymers上。在李昱泽同学的科学实践中,导师一直把科学精神的培养和求实创新、坚韧不拔的价值观的塑造放在首位,努力呵护和鼓励科研新生代的创新性,让学生找到兴趣,爱上科学,同时从科研工作的每一个环节理解科学工作的严谨、学习科学的思想方法。

这些例子再次说明王绶琯等前辈科学家把“为明日的杰出科学家创造机遇”作为北京青少年科技俱乐部的宗旨的前瞻性,对中学生进行科学精神和科学方法的“高层次探究性教育”的重要性,以及把科普延伸成“个性化的特长教育”的必要性。我感到,提高中学生的科学素质,努力培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体,是科普工作最重要的任务,是实现到2035年把我国建设成科技强国的一项基础性工作。作为一名科学工作者,我会努力践行做好青少年科学普及和科学教育工作的责任。

引文格式

汪景琇. 把学生引向科学前沿领域[J]. 中小学科学教育, 2024(6): 6-7.